अमित पांडे: संपादक

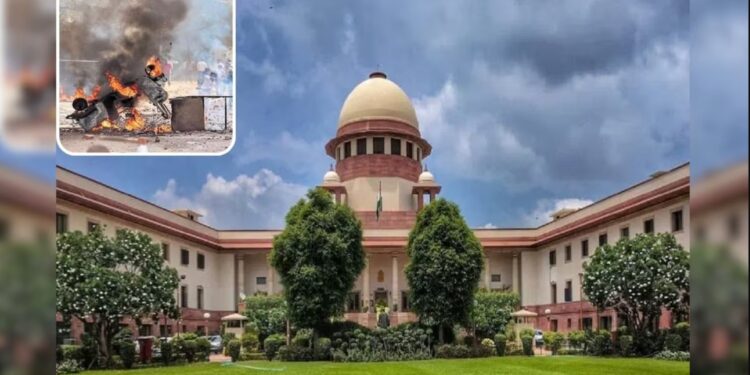

दिल्ली पुलिस द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत यह तर्क कि “बौद्धिक आतंकवादी ज़मीनी आतंकवादियों से अधिक ख़तरनाक होते हैं” न केवल कानूनी बहस का हिस्सा है बल्कि भारतीय लोकतंत्र के बौद्धिक आधार पर भी सीधा प्रहार है। फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी सुनवाई में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने यह दावा किया कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) विरोधी आंदोलन महज़ एक बहाना था, असली मक़सद था सरकार को अस्थिर करना और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को कठघरे में खड़ा करना। यह बयान अपने आप में कई स्तरों पर विश्लेषण की मांग करता है—कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक।

सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि दिल्ली दंगे एक भयावह त्रासदी थे। 53 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक पुलिसकर्मी और एक आईबी अधिकारी भी शामिल थे। 700 से अधिक लोग घायल हुए। यह आँकड़े किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए गंभीर चेतावनी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन दंगों को केवल “बौद्धिक आतंकवाद” की संज्ञा देकर समझा जा सकता है। पुलिस का दावा है कि आंदोलन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के साथ जोड़कर अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित करने की योजना बनाई गई थी। यह तर्क सुनने में रणनीतिक लगता है, लेकिन इसके पीछे ठोस सबूतों की मांग न्यायालय और समाज दोनों करते हैं।

राजू ने अदालत में कहा कि “बौद्धिक आतंकवादी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं क्योंकि वे दिमाग़ होते हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता केवल हाथ होते हैं।” यह कथन लोकतंत्र के लिए बेहद संवेदनशील है। भारत का संविधान विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार मानता है। यदि कोई व्यक्ति सरकार की नीतियों का विरोध करता है, तो उसे स्वतः “आतंकवादी” कहना लोकतांत्रिक विमर्श को ही अपराध घोषित कर देता है। यह दृष्टिकोण न्यायपालिका और समाज के लिए चिंताजनक है क्योंकि इससे असहमति और आलोचना को अपराध की श्रेणी में डालने का ख़तरा बढ़ता है।

पुलिस ने यह भी कहा कि आंदोलन का उद्देश्य “रेजिम चेंज” यानी सरकार बदलना था। यह आरोप गंभीर है क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में सरकार बदलने का वैध तरीका चुनाव होता है। यदि विरोध प्रदर्शनों को ही “रेजिम चेंज” की साज़िश कहा जाए तो यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ़ हुए आंदोलन में लाखों लोग शामिल हुए थे। यह आंदोलन केवल कुछ व्यक्तियों की योजना नहीं बल्कि व्यापक जन असंतोष का प्रतीक था। इसे महज़ “बौद्धिक आतंकवाद” कहकर खारिज करना जनभावनाओं को नकारने जैसा है।

राजू ने अदालत में यह भी कहा कि “डॉक्टर और इंजीनियर अब अपने पेशे नहीं कर रहे बल्कि राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं।” यह कथन समाज के शिक्षित वर्ग पर सीधा हमला है। यदि शिक्षित लोग सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें “राष्ट्रविरोधी” कहना लोकतंत्र में बौद्धिक भागीदारी को अपराध बना देता है। यह दृष्टिकोण न केवल असहमति को दबाता है बल्कि समाज में भय का वातावरण भी पैदा करता है।

दिल्ली पुलिस का यह तर्क कि आंदोलन अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचने के लिए ट्रंप की यात्रा के साथ जोड़ा गया था, यह भी विश्लेषण योग्य है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया किसी भी बड़े आंदोलन को कवर करता है। यदि लाखों लोग सड़कों पर उतरते हैं तो यह स्वतः ही वैश्विक समाचार बनता है। इसे “साज़िश” कहना वास्तविकता को नकारने जैसा है।

यहाँ यह भी ध्यान देना चाहिए कि पुलिस ने जिन नामों का उल्लेख किया—उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर आदि—वे सभी शिक्षित युवा हैं। इन पर यूएपीए जैसी कठोर धाराएँ लगाई गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल भाषण देने और विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने से कोई व्यक्ति “आतंकवादी” हो जाता है। यदि ऐसा है तो लोकतंत्र में असहमति का कोई स्थान नहीं बचेगा।

दिल्ली पुलिस का यह तर्क कि “बौद्धिक आतंकवादी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं” एक खतरनाक विमर्श की ओर संकेत करता है। यह विमर्श असहमति को अपराध और आलोचना को आतंकवाद घोषित करता है। यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है क्योंकि लोकतंत्र विचारों पर ही टिका होता है। यदि विचार ही अपराध बन जाएं तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।

इस पूरे मामले में न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय को यह तय करना होगा कि असहमति और आलोचना को किस हद तक अपराध माना जा सकता है। यदि अदालत पुलिस के इस तर्क को स्वीकार कर लेती है तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक मिसाल होगी। लेकिन यदि अदालत यह स्पष्ट कर दे कि असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है और उसे अपराध नहीं माना जा सकता, तो यह लोकतंत्र की रक्षा होगी।

अंततः यह कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस का तर्क केवल कानूनी नहीं बल्कि वैचारिक है। यह तर्क लोकतंत्र में असहमति को दबाने का प्रयास है। लेकिन भारत का लोकतंत्र इतना मज़बूत है कि वह असहमति को सहन कर सकता है। असहमति को अपराध घोषित करना लोकतंत्र को कमजोर करता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि न्यायपालिका इस मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाए और यह सुनिश्चित करे कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे।